こんにちは。ハウスクラフト設計部の鈴村です。

今年のGWは三重の自然を感じ、またBBQも楽しみました!

さて人気企画の【建築図面の表記を解説】

今回はvol.2としてBMと設計GLについて記載します。

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

前回の内容はこちら▼

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

建築図面のBM(ベンチマーク)と設計GL(グランドライン)について

BM(ベンチマーク)も設計GL(グランドライン)も、

vol.1同様、建築図面としては配置図に記載される表記になります。

高さの基準点を表すBM(ベンチマーク)とは?

BMとは、現状の敷地に対して基準となる高さを表します。

このBMを基準(BM±0)に周囲の高低差をあらわし、高いところは+、低いところは-で表記していきます。

このBMが重要なので、絶対に動かないものを基準にします。

例えば道路のマンホールの蓋などです。

そしてBMを基準として設計GLを設定していきます。(設計GL=BM+200など)

設計GL(グランドライン)とは?

設計GLとは、その敷地に対して建物を建て完成した際の地盤面のお庭の高さになります。

なので、実際にある敷地の家を建てる前の地盤面は現況地盤とよく言います。

BMから現況地盤がマイナスの値であれば、現況地盤は低いレベルにあります。

この地盤で、設計GLをBMより高い位置に設定すると、

現況地盤と設計GLの間は盛土をして造成する、ということです。

マイホーム建築における高さ設定の重要性

この高さ設定を間違えてしまうと、道路や隣地の雨水が敷地内に入ってきたりしてしまいます。

また、建物完成後の外構工事にも関わってきます。

たとえば、玄関のアプローチ計画やスロープの計画などです。

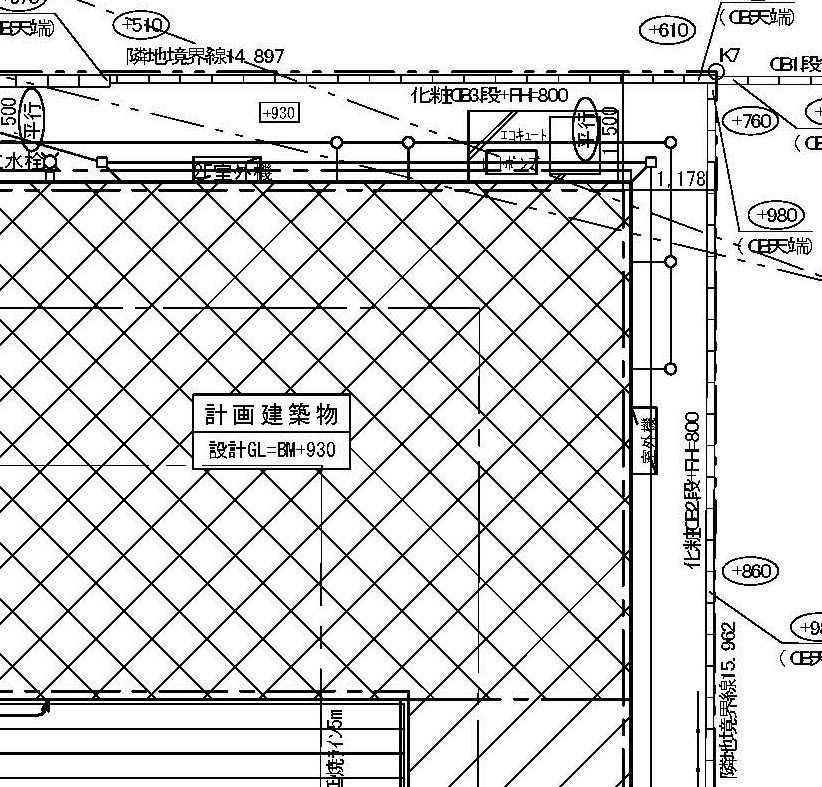

実際の建築図面のベンチマークとGL表記例

-

建築図面の例(GL・BM)

設計GL=BM±930

-

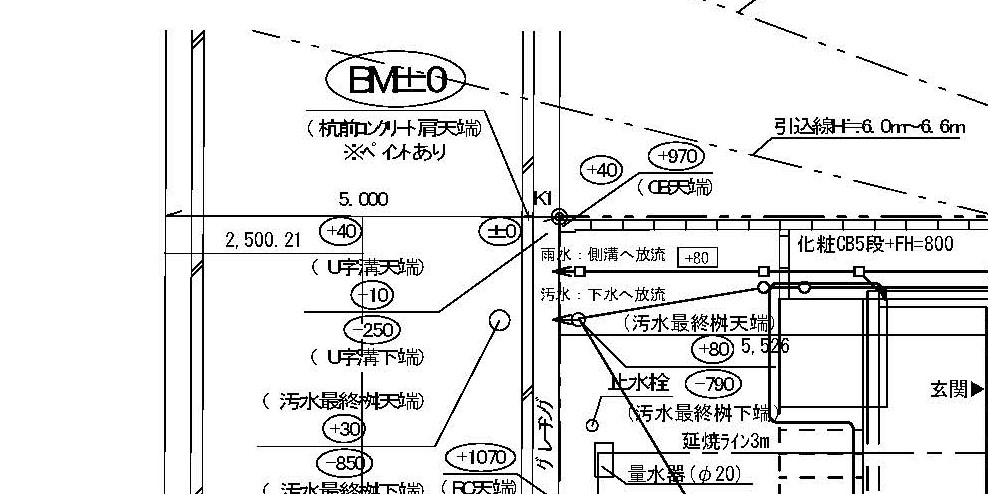

建築図面の例(BM)

BM±0

家の高さに関わる建築図面のBM・設計GLの意味と見方まとめ

BM(ベンチマーク) |

敷地に対して基準となる高さ 道路のマンホール蓋など、動かないものを基準とする |

|---|---|

建築図面のBM(ベンチマーク)の見方 |

基準点に対して高い地点は+(プラス) 低い地点はー(マイナス)で表記される |

設計GL(グランドライン) |

BMを基準として設定した地盤のお庭の高さ 設計GLがBMより高い場合、建築時に盛土を行う |

- ・BM(ベンチマーク)は仮のベンチマークでマンホールの蓋などを基準点とする

- ・設計GL(グランドライン)は最終的なお庭の高さになる

- ・BMに対して高い地点なら+で表記し、低い地点なら-で表記される

- ・周辺環境の確認

- ・外構計画も視野に入れておく

土地の形状や高さもお家づくりには欠かせない要素になってきます。

この高さ設定は今後の解説にも出てくるであろう高さ制限にも関わってきます。

今回はこれで。

三重県の注文住宅・家づくりのことなら、ハウスクラフトまでお気軽にご相談ください。

■この記事を書いた人:鈴村 健太

建築士として図面を引き始めてから延べ500邸のお客様のお家を設計。

現場監督の経験もあり、設計・管理とマルチに活躍してきた。

設計をする上でのこだわりは、「同じ家をひとつもつくらないこと」。

お客様の想いをくみ取った唯一無二のお家づくりを心がけている。

▶スタッフ紹介はこちら

=== ハウスクラフトの注文住宅についてもっと知る ===

家づくりのこだわりから、事例・オーナー様の家づくりインタビューなどもプレゼント!

▶無料の家づくりカタログの種類を見る

楽しく家づくりが知れるイベントを多数ご用意!

▶住宅イベント・家づくり相談会情報一覧へ

ハウスクラフトの平屋・戸建てを体感できる!

▶三重のモデルハウス一覧へ

あなたのご希望の日程で、相談や見学ができる!

▶新築相談・来場予約はこちら

<ハウスクラフトとは>

ハウスクラフトは桑名・菰野・四日市・鈴鹿・亀山・津・松阪ほか、三重県北中部を中心にライフスタイルから暮らす人を考えて、素材の持つ美しさとデザイン性に富んだ注文住宅を提供する工務店です。「家づくりを通じて家族の幸せな未来をつくる」といった理念のもと、“想い”と“技術力”を結集させ、お客様と地域に向けて事業を展開しています。その姿勢が評価され、工務店の施工力を評価する工務店グランプリで【三重県No.1】【全国7位】の実績にも輝きました。

ハウスクラフトの新築戸建てを常時見学できるモデルハウスとして「津ギャラリー」「菰野ギャラリー」「鈴鹿ガーデン」「芸濃ガーデン」「総合住宅展示場津ハウジングセンター内モデルハウス」と、打ち合わせ店舗「菰野スタジオ」「鈴鹿スタジオ」、愛知県津島市の「津島スタジオ」の計8拠点を設けています。

今見学できるモデルハウス

- 津市

津ハウジングセンター内モデルハウス

- 所在地

- 三重県津市垂水

- 物件情報

- 2階建て1棟

- 菰野町

モデルハウス 菰野ギャラリー

- 所在地

- 三重県三重郡菰野町潤田

- 物件情報

- 平屋2棟、2階建て3棟

- 鈴鹿市

モデルハウス 鈴鹿ガーデン

- 所在地

- 三重県鈴鹿市江島台

- 物件情報

- 2階建て2棟

- 津市

モデルハウス 芸濃ガーデン

- 所在地

- 三重県津市芸濃町

- 物件情報

- 平屋1棟、2階建て2棟

- 津市

モデルハウス 津ギャラリー

- 所在地

- 三重県津市高茶屋

- 物件情報

- 平屋1棟、2階建て3棟

- 菰野町

モデルハウス 大工職人の技が光る 五感を満たす和の家

- 所在地

- 三重県三重郡菰野町千草

- 物件情報

- 2階建て1棟

12-1-e1707377371270.jpg)

- 菰野町

モデルハウス 和モダンなグランピングハウス

- 所在地

- 三重県三重郡菰野町菰野

- 物件情報

- 2階建て1棟